Avec ce

montage, nous ouvrons le portail électrique de la maison en

utilisant un téléphone portable type GSM au lieu de la traditionnelle

télécommande. Utilisable sur n’importe quelle installation, il permet de

faire au moins jeu égal avec les différents modèles de télécommandes

qui nous remplissent les poches.

La commande

d’activation du relais ne consomme aucune unité

téléphonique. La

sécurité de fonctionnement est excellente grâce au système de

reconnaissance par l’identification de la personne appelant. Bien

entendu, il est

tout à fait

possible d’extrapoler pour n’importe quelle commande comme celle de la

porte du garage commun en copropriété ou l’ouverture de la porte d’un

hall, d’un local protégé dont l’accès est réservé à certaines personnes,

etc.

Dans

ELM numéro 7, page 30 et suivantes, nous vous proposions une

télécommande pilotée par portable GSM. A la fin de l’article, nous vous

annoncions la version professionnelle dans une nouvelle

application.

La version du montage que nous vous présentons dans ces pages, permet une sécurité de fonctionnement absolue.

En

effet, pour permettre l’activation de l’organe de sortie (relais), ce

système vérifie que la personne qui appelle est effectivement habilitée à

ouvrir le portail. Seules les personnes qui connaissent le numéro à

appeler et qui ont enregistré leur propre numéro d’appel peuvent activer

le système.

Mais procédons par ordre et voyons à quoi sert et comment fonctionne notre système.

L’idée qui est à la base de ce système et de ses

applications

est très simple. Désormais, nous possédons pratiquement tous un

téléphone portable que nous utilisons dans sa fonction normale,

c’est-à-dire pour téléphoner !

Mais, pourquoi ne pas l’utiliser

utilement pour de nombreuses autres applications. Surtout si cette

utilisation détournée ne coûte rien sur le forfait, pas même la plus

petite unité !

Dans l’application dont il est question dans ces

lignes, grâce à notre téléphone portable, nous pouvons ouvrir le portail

électrique de la maison ou, de façon plus générale, nous pouvons

activer un quelconque dispositif électrique ou électronique.

Le

montage utilise un module GSM avec un abonnement prépayé et un système

de gestion à microcontrôleur pilotant également le relais de sortie.

L’abonnement peut être le moins cher des moins cher et encore moins si

possible !

En effet, le circuit GSM de commande ne passe jamais en émission.

Donc, il ne consommera jamais la moindre unité !

Les

contacts du relais de la carte GSM, sont câblés en parallèle sur les

contacts du relais du récepteur radio utilisé dans la centrale

d’ouverture du portail. Cette centrale pilote les moteurs et les divers

temporisateurs.

De ce fait, la greffe de notre système sur celui

d’origine n’entraîne aucune modification. Le système d’origine

continuera donc à fonctionner avec les télécommandes traditionnelles

également.

L’ouverture du portail avec le téléphone portable

s’obtient simplement en effectuant un appel au numéro du GSM de commande

placé dans la centrale.

Avant tout, il est nécessaire de faire

“apprendre” au système notre propre numéro de manière à éviter qu’une

personne étrangère (ayant connaissance du numéro d’appel du système de

contrôle) puisse ouvrir le portail.

Pour enregistrer notre propre

numéro de téléphone dans la carte de pilotage, il suffit de placer la

carte de pilotage GSM en mode “auto-apprentissage”.

Pour cela, il faut mettre le petit cavalier J1 sur A et effectuer un appel. Le numéro de la personne qui appelle est ainsi

mémorisé

dans la carte SIM du module GSM. Bien entendu, il faut ensuite retirer

le cavalier et, pour ne pas le perdre, l’enfiler sur une des

broches seulement.

Durant

la phase de fonctionnement normal, le numéro qui appelle est comparé

avec les numéros présents dans la mémoire et le portail n’est ouvert que

si ce numéro est reconnu et donc s’il a été préalablement mémorisé.

L’appel

n’aura jamais de réponse (de cette façon, il n’y a pas de consommation

d’unités, ni sur le portable émetteur, ni sur le pilote GSM), mais le

dispositif active normalement la centrale.

Un système de ce genre offre le

maximum de sécurité et permet d’éliminer les différentes télécommandes dont nous ne savons plus quoi faire.

Le

prix d’un tel système peut paraître élevé pour une application

individuelle. Mais, au contraire, dans une application collective nous

pouvons réaliser une économie considérable.

Prenons l’exemple d’un

ensemble de 50 à 100 appartements, pour les seules télécommandes, il

faut prévoir une dépense de 20000 à 30000 francs et au moins entre 3000

et 5000 francs par an pour remplacer les télécommandes perdues ou

détériorées.

Notre système coûte décidément beaucoup moins cher et a

un coût annuel équivalent au coût de la carte prépayée ou d’un

abonnement à faible prix.

Le seul point négatif pourrait être celui

de la couverture par le réseau GSM dans la zone d’utilisation car,

évidemment, s’il n’y a pas de couverture par le réseau GSM, le système

ne peut pas fonctionner. Il suffit de jeter un coup d’oeil sur les

cartes des différents fournisseurs de services GSM, pour s’apercevoir

que ces zones d’ombre sont extrêmement rares à l’heure actuelle.

Le système mémorise les numéros de téléphone dans la zone “phone book” (répertoire) de la carte SIM utilisée.

Normalement

les cartes SIM ont une capacité de 100 numéros et par fois même de 130

numéros, ce qui est plus que suffisant dans la majorité des cas.

La

sortie du système est constituée d’un relais avec des contacts capables

de couper un courant de 10 ampères et qui peut fonctionner en mode

astable ou bistable.

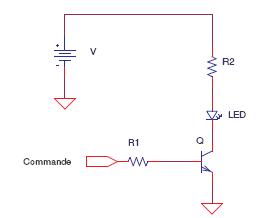

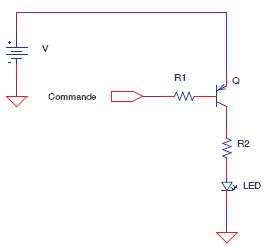

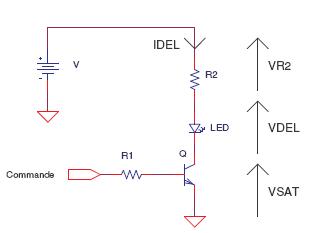

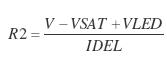

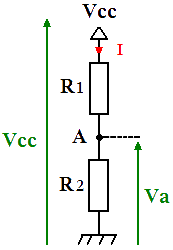

Le schéma électrique

Le schéma électriqueL’utilisation et le fonctionnement du système étant éclaircis, analysons immédiatement le schéma électrique.

Le coeur du dispositif est constitué par le module GSM Falcom A2 désigné par U2 sur le schéma.

Pour

ceux qui ne connaissent pas ce produit, rappelons qu’il s’agit d’un

Modem GSM complet, homologué, en mesure d’opérer aussi bien en phonie,

qu’en mode data/fax.

Le dispositif est caractérisé par des dimensions

particulièrement réduites et peut être intégré à l’intérieur de

n’importe quel appareillage.

La carte SIM, de type miniature, est insérée

à l’endroit

prévu dans le module. Pour les connexions avec les circuits externes,

les connecteurs principaux sont au nombre de deux : un de 40 broches

situé sous le module et un de 15 broches situé sur la partie frontale.

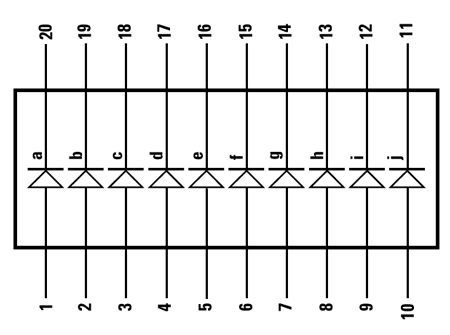

Pour cette application, nous n’utilisons que quelques lignes de contrôle, toutes situées sur le connecteur à 15 broches.

Pour

indication, nous nous sommes connectés aux broches 10, 11 et 12 qui

sont les broches reliées au positif de l’alimentation (5 volts). Aux

broches 13, 14 et 15, toutes les trois reliées à la masse. Les autres

connexions se font au niveau de la broche 3 (SOFT ON), de la broche 2

(RX DATA) et de la broche 1 (TX DATA).

A la

mise

sous tension, le module GSM ne passe pas en fonction tant qu’il ne

reçoit pas au moins durant 3 secondes un niveau haut sur sa broche 3

(SOFT ON). En pratique, il faudrait un petit bouton poussoir comme celui

utilisé pour la fonction ON des téléphones portables relié entre la

broche 3 et la ligne positive. Dans notre cas, cette fonction est

assurée par le microcontrôleur U3, plus précisément par la sortie

correspondant à la broche 3. A la mise sous tension, cette ligne

présente un niveau haut durant environ 5 secondes pour ensuite revenir à

zéro volt.

Toujours à la mise en service, le microcontrôleur procède

à la remise à zéro de la sortie (broche 2) qui pilote le transistor T1

et le relais.

Se sont là les fonctions les plus banales du microcontrôleur.

En

fait, comme nous le voyons sur le schéma électrique, la ligne série de

sortie du module Falcom A2 (broches 1 et 2) est connectée par

l’intermédiaire de l’adaptateur de niveau U4 aux broches 4 et 5 du

microcontrôleur.

Par l’intermédiaire de ces lignes sont effectuées

toutes les opérations sur les signaux qui arrivent : la mémorisation et

l’effacement des numéros dans le “phone book” (répertoire), la

comparaison entre l’identification de l’appelant et les numéros

mémorisés, etc.

Comme nous le voyons dans le tableau de la figure 6,

les signaux disponibles sur le connecteur 15 points du module A2

présentent un niveau EIA (±12 volts), par contre, les signaux du

microcontrôleur sont au niveau TTL (5 volts).

Il est donc nécessaire d’avoir recours à un MAX232 pour adapter les niveaux.

Pour

obtenir une tension continue de ±12 volts nécessaires au fonctionnement

des étages de conversions, il utilise des circuits élévateurs de

tension de type capacitif qui sont constitués par les condensateurs C4 à

C7. Ce sont les uniques composants externes nécessaires au

fonctionnement correct du MAX232.

L’organigramme de fonctionnement du programme principal met en évidence les fonctions du microcontrôleur U3.

Lorsqu’un

appel arrive, sur la ligne série est présente l’écriture “ring”, le

numéro de l’appelant et éventuellement le nom de cette personne si

celui-ci a été mémorisé dans la carte SIM du module Falcom A2.

Avant

toute chose, le microcontrôleur lit le numéro de téléphone, pour ensuite

interrompre la connexion par une instruction appropriée. En réalité la

communication n’est pas interrompue car personne n’a répondu à l’appel,

simplement l’appel est rejeté et le module Falcom A2 est remis à zéro.

A

ce point, on peut vérifier trois possibilités en fonction de l’état du

réseau RC connecté à la broche 7. Le microcontrôleur vérifie en

permanence l’état de cette broche et se comporte de façon différente en

fonction de son état déterminé par la position du petit cavalier :

- “A” fermé : effectue la mémorisation du numéro dans la carte SIM.

- “A” ouvert et “B” fermé : effectue l’effacement du numéro dans la carte SIM.

- Absence des cavaliers en “A” et en “B” : fonctionnement normal.

Dans

la première hypothèse (“A” fermé), la broche 7 “voit” un réseau composé

de C8 et des deux résistances R4 et R5 en parallèle (le cavalier A est

fermé), il se prédispose alors à la mémorisation dans la carte SIM du

numéro présent sur la ligne série du GSM. Naturellement, avant

d’effectuer la mémorisation, le microcontrôleur vérifie que le numéro ne

soit pas déjà en mémoire dans le répertoire de la carte SIM. La phase

d’écriture terminée, le programme se prépare pour recevoir l’appel

suivant.

Dans le second cas (B fermé), la broche 7 du

microcontrôleur “voit” seulement le condensateur C8, il se place donc en mode

d’effacement du numéro en cours. En fait dans ce cas, le numéro lu sur

la ligne série est effacé du répertoire (s’il est présent) de la carte

SIM.

La troisième hypothèse (pas de cavalier ni en “A” ni en “B”)

concerne le fonctionnement normal. Dans ce cas, la broche 7 “voit” un

réseau RC composé de R5 et C8 et, en cas d’appel, il vérifie que le

numéro présent sur la ligne série soit effectivement mémorisé dans la

carte SIM.

Dans le cas contraire, le dispositif n’effectue aucune

opération sur la ligne de sortie et se replace de manière à recevoir un

autre appel. Dans le cas où le numéro d’appel est mémorisé, la sortie

est activée et le relais colle.

Le type d’activation dépend de la

position du curseur du trimmer R1. Dans le cas où le curseur est

complètement tourné vers C9, nous avons un fonctionnement du type

astable et le relais reste activé durant environ 1 seconde.

Tournant

le curseur dans l’autre sens, le temps augmente jusqu’à environ 20

secondes. Avec le curseur complètement tourné vers la position opposée,

le fonctionnement devient bistable, avec un appel le relais est activé

et reste dans cette position, jusqu’au prochain appel qui le désactivera

et ainsi de suite. Dans ce mode il est possible d’utiliser ce circuit

pour des applications différentes.

Evidemment, pour une utilisation

en ouverture de portail, il est nécessaire de tourner R1 vers C9 afin

d’obtenir une brève impulsion à chaque appel.

Figure 1 : Schéma électrique de la commande de portail pilotée par GSM.

Figure 1 : Schéma électrique de la commande de portail pilotée par GSM. Figure 2 : Schéma d’implantation des composants.

Figure 2 : Schéma d’implantation des composants. Figure 3 : Dessin du circuit imprimé à l’échelle 1.

Figure 3 : Dessin du circuit imprimé à l’échelle 1. Liste des composants

Liste des composantsR1 = 4,7 kΩ trimmer

R2 = 10 kΩ

R3 = 5,6 kΩ

R4 = 2,2 kΩ

R5 = 4,7 kΩ

C1 = 470 μF 25 V électrolytique

C2 = 100 nF multicouche

C3 = 470 μF 25 V électrolytique

C4 = 1 μF 63 V électrolytique

C5 = 1 μF 63 V électrolytique

C6 = 1 μF 63 V électrolytique

C7 = 1 μF 63 V électrolytique

C8 = 100 nF pol. passo 5

C9 = 100 nF pol. passo 5

D1 = Diode 1N4007

D2 = Diode 1N4007

T1 = Transistor BC547B

J1 “A” = Cavalier

J1 “B” = Cavalier

U1 = Régulateur 7805

U2 = Module GSM Falcom A2

U3 = μcontrôleur PIC12C672 (MF279)

U4 = Intégré MAX232

RL1 = Relais 12 V 1 RT

Divers :

1 Support 2 x 4 broches

1 Support 2 x 8 broches

1 Bornier 2 pôles

2 Borniers 3 pôles

1 Connecteur 15 pôles

1 Connecteur d’antenne

1 Adaptateur d’antenne FME

1 Antenne GSM

1 Boîtier étanche

1 Circuit imprimé réf. S279

Montage et installationLa description théorique étant terminée, voyons à présent l’aspect pratique.

Pour

le montage de notre télécontrôle, nous avons prévu l’emploi d’un

circuit imprimé sur lequel seront montés tous les composants, y compris

le module GSM.

Le système GSM étant fourni tout monté et réglé, la

seule chose que vous ayez à faire est de le mettre en place dans un

coffret étanche (genre boîte Legrand) d’où sortiront uniquement les

câbles pour l’alimentation, celui relié à la centrale et le câble

d’antenne avec son antenne qui peut être un modèle plat ou stylo.

La

réalisation du circuit imprimé se fera de façon traditionnelle, par

photocopie sur calque ou sur transparent du dessin du cuivre représenté à

l’échelle 1/1 dans les pages suivantes.

Après insolation au rayon ultra-violet, gravure au perchlorure de fer et perçage des trous aux différents diamètres.

Mais procédons avec ordre et méthode.

La majeure partie de l’espace du circuit imprimé est occupée par le module GSM, fixé par l’intermédiaire de trois vis.

Par

l’intermédiaire du connecteur à 15 broches, seront effectuées les

liaisons dans les trous numérotés 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

Faites très attention de ne pas intervertir les fils et évitez les

courts-circuits entre les broches contiguës.

Le montage des autres

composants ne présente aucune difficulté. Pour le montage des circuits

intégrés U3 et U4, utilisez des supports en vérifiant bien le sens exact

de montage.

Le régulateur U1 ne nécessite pas de dissipateur de

chaleur car, au repos, le montage ne consomme qu’un peu plus de 40

milliampères et le régulateur ne dissipe donc que 300 milliwatts.

Durant

un appel, la consommation augmente d’environ 5 fois, mais seulement

pour quelques secondes et pour cela la puissance supérieure dissipée par

le régulateur est négligeable.

Prêtez une attention particulière à

l’orientation des composants polarisés et vérifiez, avant de souder,

toutes les valeurs des composants.

Pour relier l’alimentation et la centrale, utilisez des borniers à vis au pas de 5 millimètres.

Pour

pouvoir fonctionner correctement et entrer en ligne, le module GSM doit

être équipé d’une carte SIM valide. Le type d’abonnement a peu

d’importance, cela peut être un abonnement gratuit à l’aide d’une carte

prépayée.

Notre système ne consomme aucune unité car il ne répond à aucun appel.

Avant

d’insérer la carte SIM dans son logement dans le module Falcom A2, il

faut désactiver la demande du code PIN. Cette opération peut être

effectuée avec n’importe quel téléphone portable (en montant la carte

SIM destinée au Falcom à la place de celle déjà en place dans le

portable).

Après avoir inséré la carte SIM dans son logement sur le

module Falcom A2, mettez le tout dans le boîtier, comme indiqué plus

haut, et placer ce boîtier à l’intérieur du coffret étanche dans lequel

se trouve la centrale de commande et le récepteur du portail. Alimentez

le circuit en prélevant les 12 volts nécessaires dans l’installation

existante et reliez en parallèle les contacts du relais du montage avec

ceux du relais du récepteur de la centrale. De cette façon, le système

initial (télécommandes) est toujours opérationnel.

Reliez également

une antenne adaptée au module GSM. Dans ce cas, il est possible de

recourir à une antenne stylo à monter à l’extérieur du coffret.

En

premier lieu, programmez dans votre téléphone portable, dans une mémoire

à accès direct, le numéro correspondant au numéro d’appel du portail.

Ensuite

positionnez le système pour un mode de fonctionnement normal (le

cavalier J1, ni sur “A”, ni sur “B”) avec une sortie astable (curseur du

trimmer complètement tourné vers C9).

Essayez de procéder à un

appel. Si tout fonctionne comme prévu, le système ne doit donner aucun

signe de vie car la mémoire de la carte SIM est complètement vide.

Répétez

l’appel après avoir installé le cavalier J1 sur “A”. Dans ce cas

également la sortie restera inerte, mais le numéro de votre téléphone

portable sera mémorisé dans la carte SIM.

A présent, ôtez le cavalier J1 de “A” et effectuez un troisième appel. Comme par enchantement le portail s’ouvrira.

Le

circuit a en fait trouvé votre numéro dans la carte SIM. Il a reconnu

l’appel comme valide et a donc activé le relais de sortie.

Pour

autoriser d’autres personnes à utiliser l’ouverture du portail, il

suffit de répéter autant de fois que nécessaire la procédure précédente

avec le cavalier J1 sur “A”.

Pour retirer son droit d’utilisation à

un usager, il faut insérer le cavalier J1 sur “B” et effectuer un appel

avec son téléphone et automatiquement, le numéro concerné sera effacé de

la mémoire de la carte SIM.

Si, pour une raison quelconque, le

téléphone n’est plus disponible, il faut retirer la carte SIM du module

Falcom A2 pour l’insérer dans un téléphone portable en état de

fonctionnement et effacer le numéro concerné directement par

l’intermédiaire du clavier. Concluons avec une dernière possibilité.

Si

un utilisateur de poste fixe n’a pas demandé à France Télécom la

suppression de l’affichage du numéro*, son numéro pourra être mémorisé

dans la carte SIM du Falcom A2. Voilà qui ouvre des applications

intéressantes !

Par exemple : mémorisez le numéro de votre téléphone

d’appartement dans la SIM du Falcom A2 de façon à pouvoir ouvrir le

portail en cas de nécessité en effectuant un appel avec le téléphone

fixe de la maison.

Figure 4 : Organigramme du programme implémenté dans le microcontrôleur PIC12C672 (U3).

Figure 4 : Organigramme du programme implémenté dans le microcontrôleur PIC12C672 (U3). Figure 5a : Sous-programme de vérification de l’identification de l’appelant.

Figure 5a : Sous-programme de vérification de l’identification de l’appelant. Figure 5b : Sous-programme de gestion du relais.

Figure 5b : Sous-programme de gestion du relais. Figure 6 : Ce tableau illustre les fonctions qui sont dévolues aux lignes d’entrées/sorties du connecteur frontal 15 broches.

Figure 6 : Ce tableau illustre les fonctions qui sont dévolues aux lignes d’entrées/sorties du connecteur frontal 15 broches.

La

commande de portail pilotée par GSM décrite dans cet article utilise un

module GSM Falcom A2 dont les dimensions sont particulièrement

réduites.

Malgré cela, le module comprend également le logement pour la carte SIM.

Le

module A2 fonctionne avec une tension d’alimentation de 5 volts (la

consommation au repos est de 35 mA seulement) et il est en mesure de se

connecter aussi bien en phonie qu’en mode data/fax.

Le module dispose

de deux connecteurs pour les liaisons aux circuits externes, un de 15

broches et l’autre de 40 broches. Dans notre application, nous avons

utilisé les lignes disponibles sur le connecteur frontal à 15 broches

exclusivement.

.PNG)